キャリアコンサルタントに有用な情報をお伝えします。

日本の製造業が置かれている構造的変化を企業行動の観点から読み解き、グローバル化の進展とその影響が、どのように企業の売上、利益、そして雇用構造に反映されているのかを解説します。

(出典)経産省 製造業を巡る現状と課題今後の政策の方向性2024年5月製造産業局 – 検索

◉1.グローバル化の進展:日本企業の海外売上比率が世界を上回る

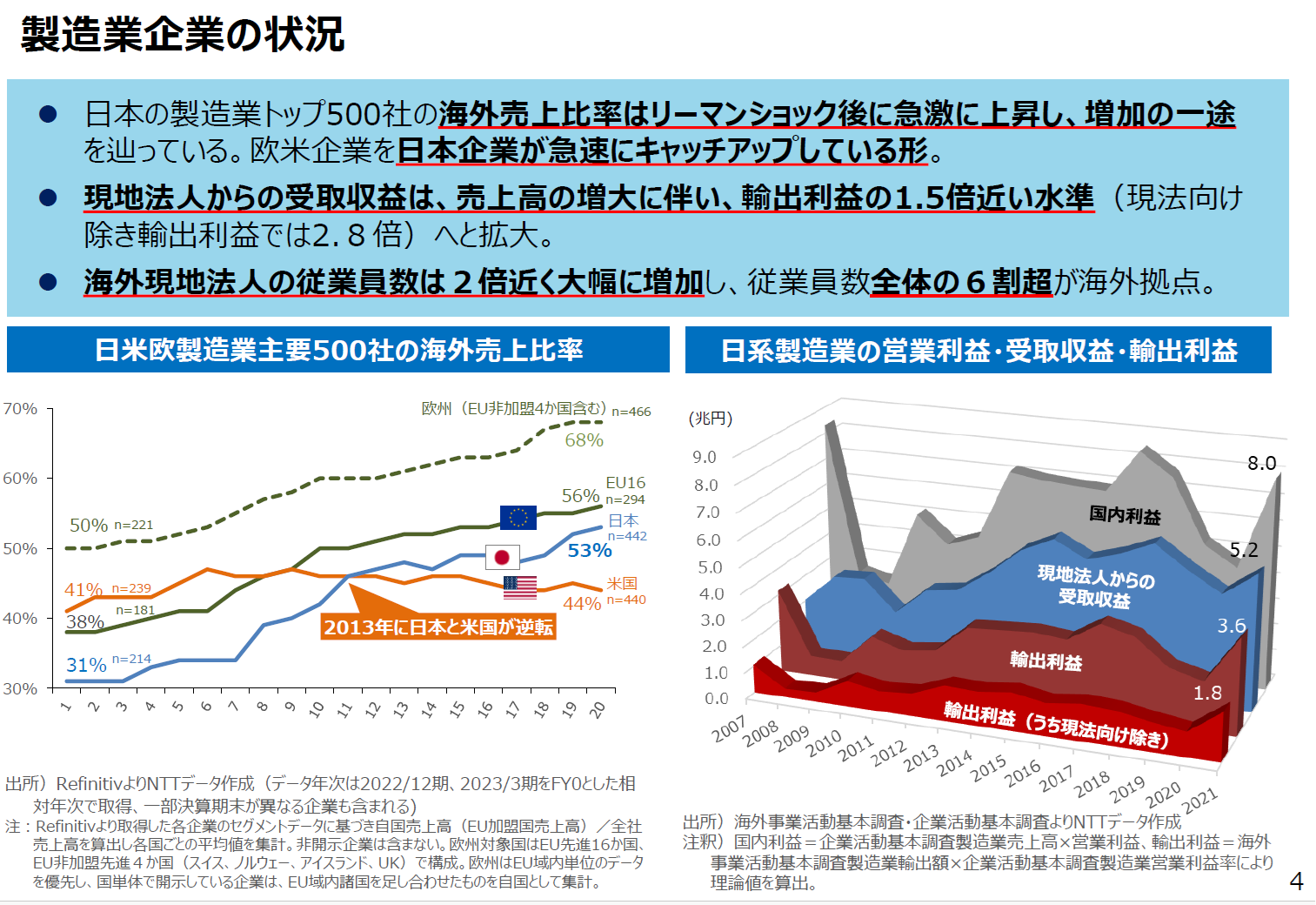

まず注目すべきは、日本の製造業大手企業の「海外売上比率」である。かつては、欧米企業の方が積極的に海外市場に展開していると捉えられていたが、図表によれば2013年には日本企業が米国企業を逆転し、現在では海外売上比率が約68%に達している。これは、欧州(約56%)、米国(約53%)よりも高く、日本の製造業は今や“世界でもっとも外向き”な産業構造を持つようになっていることを意味している。

この現象の背景には、日本の国内市場の成熟・縮小がある。人口減少と購買力の伸び悩みから、日本国内での需要拡大が期待できない中、企業は生き残りをかけて海外市場を主戦場とせざるを得なくなった。加えて、ASEAN諸国やインド、中国など、新興国市場の拡大に伴い、日本企業にとっては“外に出ること”が成長の前提条件となったのである。

加えて、輸送コストや為替リスク、関税の影響を避けるためにも、輸出よりも現地生産が優位となり、結果として「現地でつくって、現地で売る」モデルへと大きくシフトしている。これは、次項の「受取収益」の拡大にも直結する。

◉2.輸出よりも「受取収益」:現地子会社で稼ぐ構造へ転換

図表は、日本の製造業企業がどのように利益を得ているかを示すものである。ここでのキーワードは「受取収益」であり、これは主に海外現地法人からの配当金や経常利益の還流を指す。

注目すべきは、受取収益が輸出利益の1.5倍近くに達しているという点である。さらに、図表の注釈では「現地法人向けを除いた輸出利益と比べれば、実に2.8倍にもなる」と記されており、これは企業が輸出よりもFDI(海外直接投資)を通じて現地法人を設立し、その現地法人が稼いだ利益が企業の財務基盤を支えていることを意味する。

この構造の変化は、企業の経営戦略の進化を表しているとも言える。輸出モデルでは為替リスクや貿易摩擦、輸送コストなど多くの不確定要素に晒されるが、現地法人であれば現地市場に密着したビジネス展開が可能であり、同時にスピードや柔軟性でも優位に立てる。現代の国際経済においては、輸出ではなく“現地で勝つ”ことこそが競争力の本質になりつつある。

◉3.雇用の重心も海外へ:国内雇用の空洞化という副作用

海外現地法人における従業員数の増加に関する分析がある。結論から言えば、日本の製造業企業の従業員の6割以上が海外に存在する。これは極めて重要な変化である。すなわち、「日本の製造業」と言っても、実態としては“日本にある企業が、世界各地で製造と販売を行っている存在”であるということだ。

この構造は、企業にとっては利益拡大の手段であり、成長戦略としては極めて合理的である。一方で、国内産業・地域経済の視点から見ると、「製造業の空洞化」として憂慮される側面も持つ。特に、地方における雇用機会の喪失や、技術の継承が進まない問題など、社会的課題も引き起こしている。

日本の製造業が海外展開を進めるのは市場ニーズへの対応として当然の選択であるが、そこで得た収益やノウハウをどのように国内に還元していくのか、という政策的仕組みが不可欠である。

◉4.政策的な示唆:利益の構造変化を踏まえた再設計が必要

示唆するところは、日本の製造業が「日本国内に工場を持ち、そこでモノを作り、それを世界に輸出する」という従来のモデルから完全に脱却し、“世界を主戦場とする多国籍企業群”へと変貌したという事実である。

したがって、政策もまたこの現実に即した形で再設計される必要がある。例えば:

① 国内産業基盤の再構築支援

- 海外で得た資本を国内に再投資させる税制設計や補助金制度の導入。

- 技術の国内維持や地域雇用の確保を支援する産業政策。

② サプライチェーンの再国際化

- 地政学的リスクに対応するための国内生産回帰や、サプライチェーンの分散化を支援。

③ 海外法人と本社機能の連携強化

- コーポレートガバナンスの国際標準化や、グローバル経営のプロフェッショナル育成支援。

このように、現場単位では成功しているグローバル展開を、国家全体の持続可能な成長へと結びつける仕組みが、今まさに問われている。

◉ 総括:日本製造業の「地理的再配置」が問い直す国家の産業戦略

このスライドは、単なる企業データの分析ではない。それは、日本という国家にとっての製造業とは何か、どこで働き、どこで稼ぎ、どこに納税するのかという、「経済主権」の在り方そのものを問うている。

グローバル化は不可避であり、海外展開も不可避である。そのうえで、製造業の利益と雇用が再び国内に根を下ろせるような新しい産業政策の構築こそが、次の国家戦略の要となるだろう。

(つづく)Y.H