キャリアコンサルタントの方に有用な情報をお届けします。

はじめに

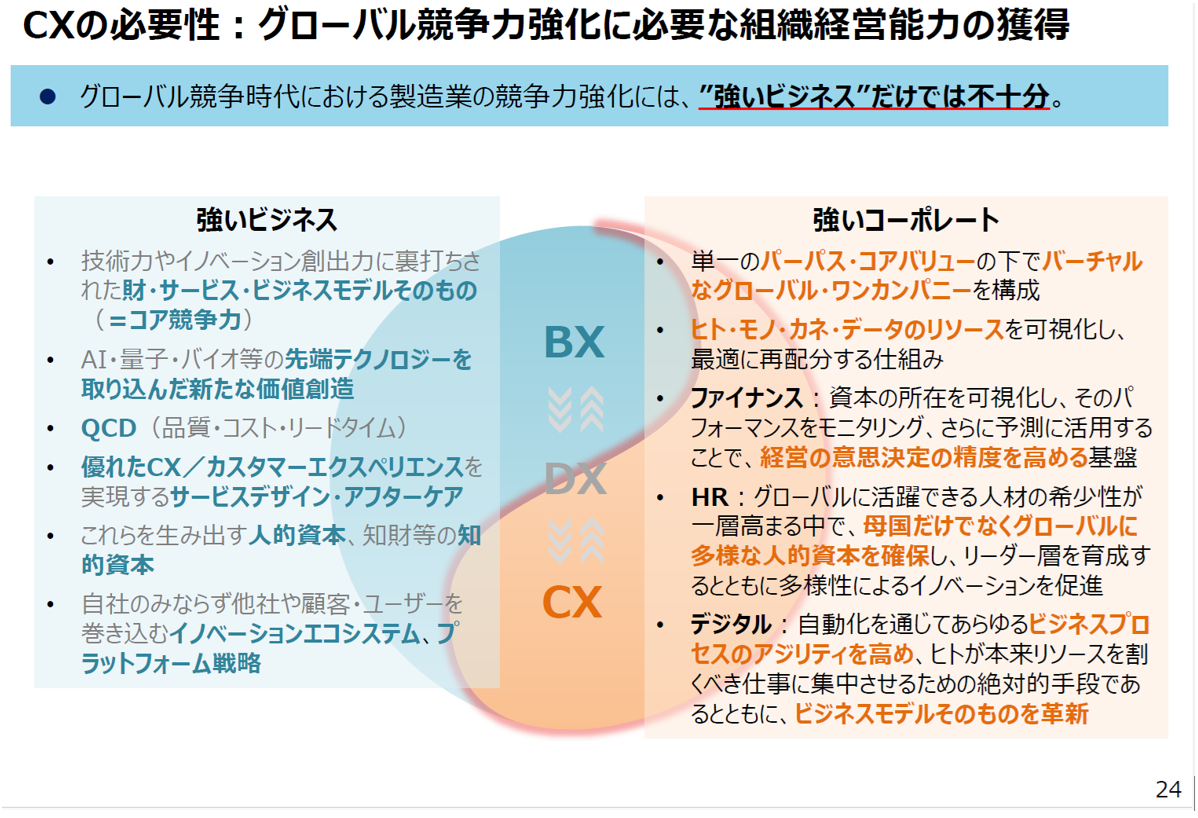

グローバル競争が激しさを増す中で、製造業が競争力を強化するには自社の商品力や技術力といった「強いビジネス」だけでは不十分であり、組織運営や基盤整備といった「強いコーポレート」の力が不可欠だと指摘されていますmeti.go.jp。優れた製品やサービスを持つこと(強いビジネス)は重要ですが、それを支える組織体制(強いコーポレート)が伴わなければ、グローバルな市場で持続的に成長・勝ち残ることは難しいという考え方です。経済産業省の資料「製造業を巡る現状と課題 今後の政策の方向性」におけるスライド24「CXの必要性:グローバル競争力強化に必要な組織経営能力の獲得」をもとに、強いビジネスと強いコーポレートの違いと相補的な関係を解説します。

出典 経済産業省 meti.go.jp

1.「強いビジネス」とは何か

「強いビジネス」とは、企業のコア(中核)となる事業そのものが高い競争力を持っている状態を指します。具体的には以下のような要素が含まれます。

- 高い技術力とイノベーション創出力:優れた技術や革新的な発想によって支えられた魅力的な製品・サービス、およびビジネスモデルを有していることです。つまり、自社の提供する商品やサービスそのものが他社にない価値を生み出し、技術的な優位性によって差別化されている状態です(これが企業のコア競争力に当たります)。

- 先端テクノロジーの活用による新たな価値創造:AI(人工知能)や量子技術、バイオテクノロジーなど最先端の技術を積極的に取り込み、新しい製品やサービス価値を創出していることです。これにより市場の変化や顧客ニーズに応じて柔軟にイノベーションを起こし続けることができます。

-QCDの卓越(品質・コスト・リードタイムの最適化):提供する製品やサービスの品質が高く、コスト競争力があり、さらに必要なものを必要な時に届けるリードタイム(納期)を短縮できていることです。QCDを徹底することで、信頼性の高いモノづくりと効率的な経営を両立し、市場での優位性を保ちます。

-優れた顧客体験:顧客が商品やサービスを購入し利用する一連の体験(カスタマーエクスペリエンス)が優れていることも重要です。具体的には、顧客視点に立った使いやすい製品設計や丁寧なアフターサービス(アフターケア)によって、顧客満足度やロイヤルティを高めている状態を指します。

-人的資本や知的資本の充実:上記のような製品やサービス、イノベーションを生み出す源泉となる人材(人的資本)や特許・ノウハウなどの知的財産(知的資本)を豊富に抱えていることも強いビジネスの条件です。優秀な人材の知識・技能や豊かな知的財産が蓄積されていることで、継続的に新しい価値を生み出す力が維持されます。

-イノベーション・エコシステムとプラットフォーム戦略:自社内の力だけでなく、他社や顧客・ユーザーも巻き込んで共に価値を創造する仕組み(エコシステム)や、プラットフォームを活用した事業戦略を持っていることです。例えば、パートナー企業との連携やユーザーコミュニティとの共創によって新サービスを開発したり、自社のプラットフォーム上で周囲を巻き込んでネットワーク効果を生み出すような戦略が該当します。こうしたエコシステム型のビジネスにより、革新のスピードとスケールを飛躍的に高めることができます。

以上の要素を備えた「強いビジネス」は、市場で競争優位を築きやすくなります。要するに、「良いモノ(製品・サービス)」を作り出す力が強い状態と言えます。しかし、優れた商品やサービスがあっても、それだけではグローバルな競争を勝ち抜くのは難しいのが現実です。そこで重要になるのが、次に述べる「強いコーポレート」の力です。

2.「強いコーポレート」とは何か

「強いコーポレート」とは、企業全体を統率し支える組織経営能力が高い状態を指します。企業グループ全体で統一された目的意識や仕組みを持ち、人・物・金・データといった経営資源を効果的に活用できる体制が整っていることが特徴です。具体的な要素は以下のとおりです:

-単一のパーパス・コアバリューの浸透(グローバル・ワンカンパニーの実現):企業の存在意義であるパーパス(目的)や中核的な価値観であるコアバリューが全社的に共有・浸透しており、国境や組織の壁を超えてあたかも一つの会社のように全世界の拠点が一体運営されている状態です。これにより、本社と各国拠点・事業部門が同じ方向を向き、一貫性のある経営が行われます。

-経営資源(ヒト・モノ・カネ・データ)の可視化と最適配分:社内のあらゆる資源、例えば人材(ヒト)・設備や製品(モノ)・資金(カネ)・情報(データ)などの状況がデジタル技術によって見える化され、経営陣がそれらを全社的視点で最適に再配分できる仕組みを持っていることです。どの部門に人員を増強すべきか、どの事業に投資すべきか、どの市場にデータリソースを振り向けるべきか等を、事実に基づき迅速に判断できる体制が構築されています。このようなリソースの可視化と機動的な配分は、変化の激しい事業環境で柔軟に対応するための基盤となります。

-高度なファイナンス機能:企業内のファイナンス(財務)部門が、グループ全体の資本の配置状況を可視化し、その投下資本が生み出す成果をモニタリングしています。さらに、過去・現在のデータに基づく将来予測を行い、それを経営判断に活かすことで、投資判断や資金配分など経営の意思決定の精度を高める仕組みが整っています。要するに、数字にもとづく客観的で先見的な経営管理ができる体制です。このようなファイナンス基盤は、経営資源を無駄なく活用し企業価値を最大化するうえで重要です。

-戦略的人材マネジメント(HR):グローバルに活躍できる優秀な人材の獲得競争が激化し、各社にとって有能人材はますます貴重な存在となっています。そのため、「強いコーポレート」では本社の所在地だけで人材を確保するのではなく、世界各地から多様な人材(人的資本)を確保し、適材を適所に配置します。加えて、将来のリーダー層を計画的に育成し、社員の多様性を活かして新たなイノベーションを生む組織風土を醸成します。グローバル企業間での人材獲得競争が激しい現代において、優秀な人材を惹き付け定着させることが企業の最重要ミッションとも言われており、人的資本への戦略的な投資とマネジメントは企業の持続的成長に欠かせない要素ですdir.co.jp。

―デジタル基盤の整備と活用:デジタル技術を活用した業務基盤を整え、自動化を推進していることも強いコーポレートの重要な特徴です。これにより、あらゆる業務プロセスのアジリティ(敏捷性)が高まり、人間が本来力を注ぐべき創造的な仕事に人材リソースを振り向けることができます。デジタル化・標準化・自動化の徹底は今や業種や企業規模を問わず不可欠であり、これが整っていなかった日本企業はコロナ禍でその遅れが顕在化して「デジタル敗戦」とも称されました。したがって、ITインフラやデータ活用基盤を全社的に整備し業務のデジタル化を図ることは、企業がグローバル競争に勝ち残るための絶対条件となっています。デジタルは単に業務効率を上げる手段というだけでなく、新たなビジネスモデルを生み出す原動力でもあります。強いコーポレートでは、このデジタルの力を存分に活用して企業全体の変革を支えているのです。

以上のような「強いコーポレート」の要素が揃うことで、会社全体が一丸となって効果的・効率的に動く土台ができます。「優れた組織運営力」が備わっている状態とも言えます。強いコーポレート機能は、優れたビジネスの種を全社で伸ばし、グローバル規模で花開かせるための縁の下の力持ちです。

3.強いビジネスと強いコーポレートの相互補完による競争力向上

「強いビジネス」と「強いコーポレート」は、それぞれベクトルの異なる能力ですが、この二つが噛み合わさることで企業のグローバル競争力は飛躍的に高まります。片方だけでは不十分で、両輪が揃って初めて真の力を発揮できるというのがポイントです。

一方において、「強いビジネス」つまり製品・サービス面での競争優位性が高ければ、市場で顧客に選ばれる土台ができます。しかし、仮に卓越した商品を持っていても、「強いコーポレート」が伴わなければそれをグローバルに展開し持続的に成長させることは困難です。例えば、新製品を生み出す力があっても、組織としてそれを世界中の拠点で共有・展開できる体制がなければ各国市場で十分な成果を上げられないでしょう。また、人材戦略や資金配分が杜撰であれば、せっかくの技術優位も長続きしません。優秀な人材が流出したり必要な投資が滞れば、ビジネスの強みも維持できなくなります。

逆に「強いコーポレート」だけがあっても、肝心のコア事業(ビジネス)が弱ければ企業は競争力を失います。組織管理やリソース配分がいくら上手でも、顧客に提供する価値が陳腐であれば市場で勝てません。つまり、強いビジネス(良いモノづくり・価値創造)と強いコーポレート(強い組織運営・基盤整備)が車の両輪のようにバランス良く揃うことで、初めて企業は世界市場で戦える総合力を得られるのです。

両者が補完し合う例として、企業のパーパス(存在意義)や価値観が全社員に共有されている(強いコーポレート状態)と、現場レベルでもイノベーションの方向性がぶれずに済み、新製品開発やサービス改善(強いビジネスの活動)が一貫性を持って進みます。また、各拠点のリソースを見える化して融通し合える仕組みがあれば(コーポレート機能)、優れた技術人材や資金を有望なプロジェクトに機動的に投入でき、新規事業創出などビジネスの強化につなげられます。反対に、新たなビジネスモデルの創出や顧客からの高い支持(ビジネス側の成果)は、企業全体に成長余力をもたらし、その果実(利益)をさらに人材育成やデジタル基盤拡充(コーポレート側の施策)に再投資する循環を生み出します。

このように強いビジネスと強いコーポレートは相互に影響し高め合う関係にあり、両者を備えた企業こそが真にグローバル競争力の高い企業となりますnomura-system.co.jp。経営層にとって重要なのは、自社のどの領域が弱いのかを見極め、ビジネス面・コーポレート面の双方でバランスの取れた強化策を講じることです。強い事業創造力と強い組織運営力を兼ね備えた企業体質を築くことで、世界の変化に揺るがない競争優位を確立できるのです。

参考資料:

●経済産業省 製造産業局 「製造業を巡る現状と課題 今後の政策の方向性」スライド24「CXの必要性:グローバル競争力強化に必要な組織経営能力の獲得」meti.go.jp他

●経済産業省 「グローバル競争時代に求められるコーポレート・トランスフォーメーション(CX)研究会 報告書」(2024年6月)meti.go.jp

●野村総合研究所 Digital Library 「BX(ビジネストランスフォーメーション)とは?DXとの違いや成功事例も紹介」 (2025年4月28日)nomura-system.co.jp

●大和総研 「人的資本経営とは?注目される背景から情報開示の進め方まで」 (2025年4月30日)dir.co.jp

●三菱総研ウェブサイト掲載記事、PwCジャパンのレポート等mri.co.jp

(つづく)Y.H