キャリアコンサルタントの方に有用な情報をお伝えします。

前回に続き、経済産業省製造産業局が2024年5月に公表した資料「製造業を巡る現状と課題について今後の政策の方向性」からスライド23ページ「なぜ“デジタル敗戦”したのか?」について、背景にある構造的な課題について、経営視点で解説します。

はじめに

デジタル敗戦とは何か – 背景と問題提起

日本企業のデジタル化の遅れが顕在化した象徴的な表現として「デジタル敗戦」という言葉が生まれました。特に新型コロナウイルス禍では、他国に比べ日本の行政手続きや企業活動のデジタル対応の遅れが露呈し、「まるでデジタル戦争に敗北したようだ」という危機感が広がりました。そもそもグローバル化で経営環境が複雑になる中、限られた経営資源を可視化しタイムリーに把握して迅速な経営判断を行うことが重要ですが、その前提となるのがデジタル基盤の整備です。日本企業はこのデジタル基盤の構築で後れを取ったため、経営層が必要な情報を必要な時に得られず、適切な意思決定の機会を逸する場面が生じました。その結果、国難ともいえるコロナ禍において迅速な対応ができず、“デジタル敗戦”とまで評される事態になったのです。

(出典)経済産業省 016_04_00.pdf

1 「現場任せ」の構造的問題と経営への影響

日本企業の組織文化の一つに、「現場任せ」があります。現場(事業部門や工場など)の裁量を重んじ、一人ひとりの現場力で業績を伸ばしてきた伝統は、日本製造業の強みでもありました。しかしデジタル時代においては、これが裏目に出ています。多くの企業で「コーポレート(本社)の不在」、つまり全社横断でIT戦略や標準化をリードする機能が弱く、強い現場に任せきりでシステム導入や業務改革が進められてきた傾向があります。その結果、部門ごとにバラバラに最適化されたシステムが乱立し、統一的な全社アーキテクチャ(設計思想)やデータ標準が確立されませんでした。

現場主導で導入されたシステムは、各現場のニーズには合致していても他部門との連携や全社最適には非効率です。経営層が全社のデータを横断的に把握しようにも、システム毎にデータ形式や管理方法が異なり、全体像をリアルタイムで掴むことが困難になります。例えば、工場Aと工場Bでそれぞれ独自に生産管理システムを構築している場合、全社の生産能力や在庫状況を一元的に把握するのに時間がかかり、市場変動への迅速な対応が遅れる恐れがあります。このように「現場任せ」構造は経営判断の遅れや見誤りにつながりかねないのです。

経済産業省もこの点を強く問題視しています。政府の見解では、日本のデジタル競争力が国際ランキングで低迷している大きな要因の一つが「現場任せ」「コーポレート機能の不在」にあると指摘しています。つまり、各現場任せで部分最適に陥り、全社を統括するデジタル戦略が不在な状態では、グローバル競争に勝ち抜くのは難しいということです。経営層にとって重要なのは、この構造問題を直視し、現場と本社が一体となってデジタル基盤を整備・標準化していく体制づくりです。具体的には、本社主導で「コーポレート・トランスフォーメーション(CX)」を推進し、財務・人事・ITといったコーポレート部門が経営の目的に沿って現場をリード・支援する仕組みを強化することが必要だとされています。現場力頼みの属人的な経営から脱却し、デジタル技術を活用して全社最適を図ることが、経営判断のスピードと的確さを取り戻す鍵となるでしょう。

2 オンプレミス過度カスタマイズの弊害 – レガシー化の背景と課題

次に、日本企業のITシステムが「レガシー化(旧態化)」してしまった背景として指摘されるのが、オンプレミス型システムへの過度なカスタマイズ投資です。多くの企業は「自前主義」にこだわり、自社独自の業務プロセスに合わせて一からシステムを作り込むことを良しとしてきました。たとえば、生産管理や販売管理のシステムを市販のパッケージではなく自社仕様で開発したり、大型汎用機(メインフレーム)上に独自の基幹系システムを築いたりしてきた企業も少なくありません。導入当初は業務にフィットしたこのようなシステムも、年月が経つにつれて技術的に古くなり、担当者の交代やベンダー依存なども重なってブラックボックス化していきます。これがレガシーシステムです。

レガシー化したシステムには様々な課題があります。第一に柔軟性の低さです。カスタマイズしすぎたために、ちょっとした業務変更にも大掛かりなプログラム改修が必要になり、新たなデジタル技術(例えばクラウドサービスやAIツール)との連携もしづらい状態です。第二にコスト増の問題があります。レガシーシステムは維持管理に専門知識が要るため、運用保守費用が年々増大します。場合によっては既にベテラン技術者が退職してしまい、システムの中身を詳しく理解する人が社内にいないというリスクもあります。第三にデータのサイロ化です。各システムが個別最適で作られているため相互に連携しておらず、データが部門ごとに分断されてしまいます。その結果、企業全体でデータを利活用した経営(いわゆるデータ駆動型経営)ができない足かせとなっています。

こうしたレガシー化の根底には、前述の「現場任せ」文化も影響しています。全社横断のITガバナンスが弱い中で、各現場がベンダーと相談しながら自分たちに最適なシステムを作り上げてきたため、結果として全社で見れば整合性の取れないシステム群ができあがったのです。経済産業省の資料でも、「DX(デジタルトランスフォーメーション)以前にBX(ビジネストランスフォーメーション)が必要」と言われるゆえんはここにあります。すなわち、デジタル化による業務効率化に飛びつく前に、まず企業全体のビジネスプロセスや組織体制を見直し(=BX)、共通の基盤や標準に乗せられるよう業務を変革することが先決だという指摘です。多くの日本企業では、このBXが不十分なまま各部署が個別にDXに取り組んでしまい

、結局「部分最適のDX」に留まっているケースが約9割に上るとも言われます。例えば単に紙の業務をタブレット化しただけ、特定工場の一工程を自動化しただけといった事例が「DX成功例」として報告されることがあります。しかしそれでは経営全体へのインパクトは限定的で、従来の延長線上の効率化に過ぎません。

経営層にとってこの状況が示す意味は明白です。レガシーなオンプレミスシステムに固執する限り、真のDXによる価値創出は望めないということです。過度なカスタマイズで凝り固まった既存システムを近代化し、クラウドや標準パッケージも活用しながら全社最適のシステムアーキテクチャへ移行する決断が求められています。その際には単なるシステム刷新に留まらず、業務フロー自体を標準化・簡素化するビジネス変革(BX)を並行して行う必要があります。経済産業省も、こうした「レガシー脱却」を支援するための指針作り(例:「スマート産業マニュファクチャリングガイドライン」やデータ連携のためのアーキテクチャ設計支援など)を進めています。経営トップ自らが音頭を取り、自社のIT資産の棚卸しと将来構想を描き、現場主導・オンプレミス偏重の悪循環を断ち切る覚悟が不可欠でしょう。

3 IMD「Business Agility」評価の変遷と日本企業の位置づけ

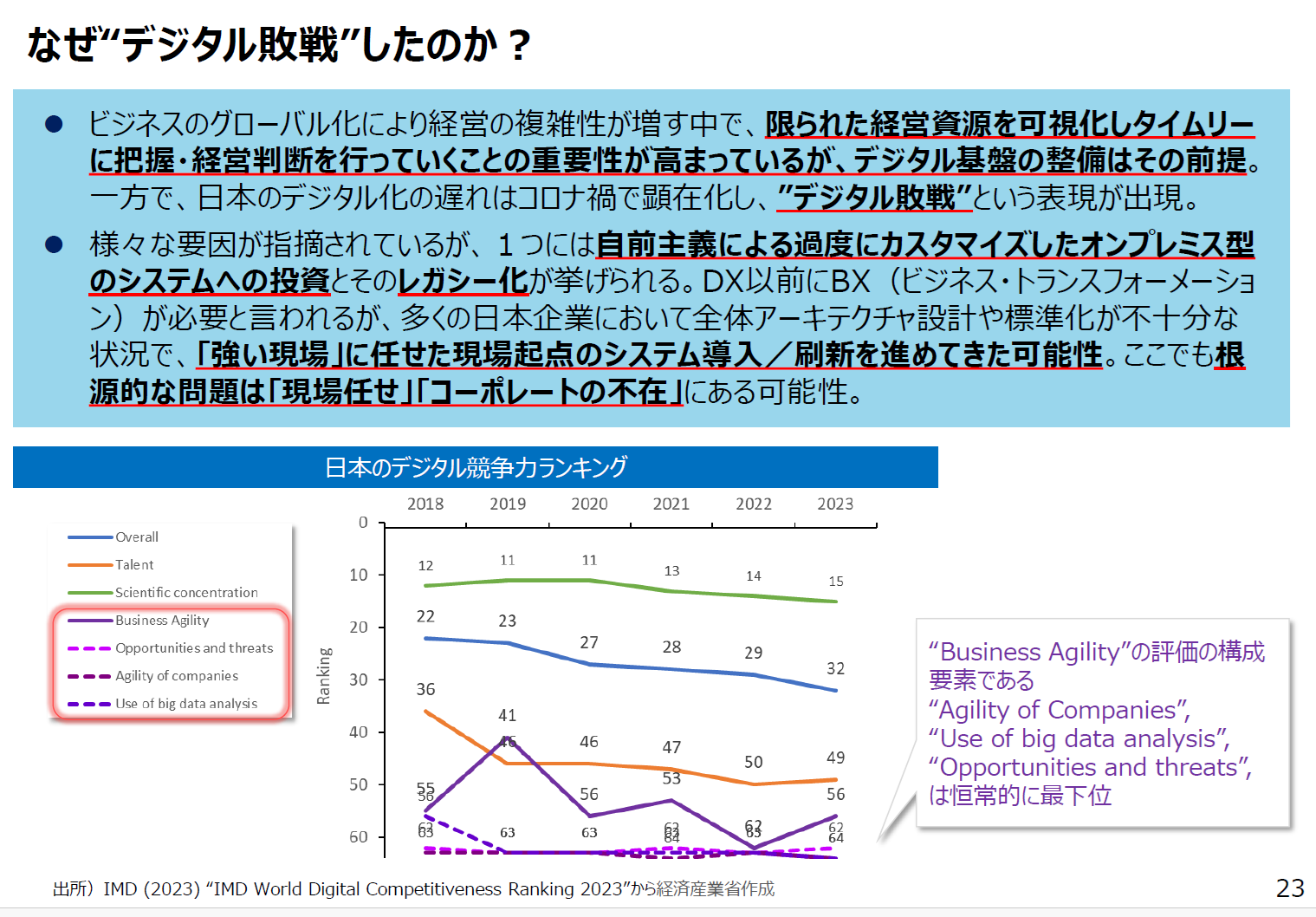

日本企業のデジタル対応力の弱さは、国際指標にもはっきりと表れています。スイスのIMD(国際経営開発研究所)が毎年公表している「世界デジタル競争力ランキング(World Digital Competitiveness Ranking)」では、日本の総合順位は年々低下傾向にあり、直近の2023年版では過去最低の32位まで落ち込んでいます。2018年頃には20位台前半だった日本の順位が、この数年で30位前後まで低下しており、デジタル競争力において主要先進国の中で明らかに後塵を拝している状況です。

特に深刻なのが、IMDランキングの中でも「Future Readiness(将来の準備度)」と呼ばれる分野における 「Business Agility(ビジネスの敏捷性)」 の低さです。Business Agilityとは、一言で言えば「ビジネス環境の変化に対する企業の適応力」を指し、新技術への素早い対応や市場の機会・脅威への迅速な対処力などを評価する指標です。IMDの評価項目では、具体的に「企業の敏捷性(Agility of Companies)」「ビッグデータ分析の活用(Use of big dataanalysis)」「機会と脅威への対応力(Opportunities and threats)」といったサブ指標から構成されますが、日本はこれらBusiness Agilityの構成要素で軒並み最下位レベルに位置しています。実際、2022年のランキングでは日本は「ビッグデータ分析の活用」と「企業の敏捷性」で調査国中最下位(63か国中63位)という不名誉な結果でした。さらに「国際経験」と並んで「機会と脅威への対応」も最下位であり、総じて日本企業の環境適応力の低さが浮き彫りとなっています。

日本のデジタル競争力に関するIMDランキングの推移を見ると、総合順位の低下とともに「Business Agility」の低迷ぶりが顕著です。図は2018年から2023年にかけての日本の順位推移を示したものですが、紫色のラインが「Business Agility」の順位で、常に下位に沈んでいることが分かります。また紫の点線で示された「Agility of Companies」「Use of big dataanalysis」「Opportunities and threats」の各指標も一貫して最下位近辺に張り付いており日本企業の機敏さやデータ活用の遅れが国際的に見て際立っていることを物語っています。

例えば2023年版では、日本のBusiness Agility(将来準備度の一要素)の順位は56位と低迷しました。調査対象国が60か国台であることを踏まえれば、ほぼブービーに近い水準です。このような低評価は、「日本企業は変化への対応やデータ利活用が極端に遅れている」と国際社会から見做されていることにほかなりません。

なぜ日本企業のビジネス・アジリティはこれほど低いのか――その背景には、これまで述べてきた現場主導の部分最適とレガシーシステムの弊害が大きく影響しています。企業内部でデータが連携・共有されず、経営判断が現場の経験と勘に頼っていては、急激な市場変化に機敏に対応することは困難です。ビッグデータを活用した科学的な経営もできず、新たなチャンスや迫り来るリスクをタイムリーに察知して全社的な舵切りを行うことができません。

その結果がIMDの示す「敏捷性最下位」という評価につながっているのです。一方、上位に立つ国々(例えばアメリカやシンガポールなど)は、企業の意思決定にデータ分析を組み込み、経営層がデジタル戦略を主導して俊敏に事業変革を行っています。シリコンバレーのIT企業に限らず、ドイツの製造業などでも本社が中心となって全社のデジタル基盤を整え、サプライチェーンや顧客データをリアルタイムで統合管理することで、環境変化への即応力を高めています。日本企業もこのギャップを真摯に受け止める必要があります。

IMDランキングで何位であるか自体もさることながら、その背後にある「企業体質の問題」に目を向けなければなりません。

4 経営層へのメッセージ

以上、“デジタル敗戦”と呼ばれる事態に陥った背景について、現場任せの構造問題、レガシーシステムの弊害、そして国際比較に見るビジネス・アジリティの低さという観点から説明しました。これらはいずれも経営課題そのものです。現場の裁量尊重や自前主義はかつて日本企業の成功要因でしたが、デジタル時代には全社最適と迅速な変化対応という新たな経営力が求められています。

経営層にとって重要なのは、デジタル化を単なるIT部門任せにせず、自らが先頭に立って現場横断の変革を推進することです。強い現場力にデジタルの力を掛け合わせ、社内の壁を超えたデータ活用基盤を築けば、日本企業本来の現場力が経営全体の敏捷性へと転化できるはずです。そのためには時に痛みを伴う決断(レガシーシステムからの脱却や業務プロセスの標準化など)も避けられません。しかし、それこそが「デジタル敗戦」から「デジタル

勝利」へと巻き返すための経営改革と言えるでしょう。

幸い政府も企業のこうした取組みを後押しし始めています。IMDの指標は現状を示す一つのバロメーターに過ぎませんが、経営者にとって自社の弱点を直視し戦略を練り直す良い材料となります。今こそ現場任せの限界を乗り越え、デジタル時代にふさわしい経営の在り方へと舵を切る時です。その先には、日本企業が再び世界で競争力を発揮し、デジタルを制する側に回る未来が拓けているはずです。

(つづく)Y.H