キャリアコンサルタントの方に有用な情報をお伝えします。

経済産業省製造産業局が2024年5月に公表した資料「製造業を巡る現状と課題 今後の政策の方向性」から「日本の製造業企業の現状」について、背景・構造・課題・政策的含意を織り込んだ解説をいたします。

(出典)経済産業省 016_04_00.pdf

◆ 「日本の製造業企業の現状」

――“グローバル化の深化”は宿命か、それとも成長の選択肢か?

はじめに:このスライドの主眼

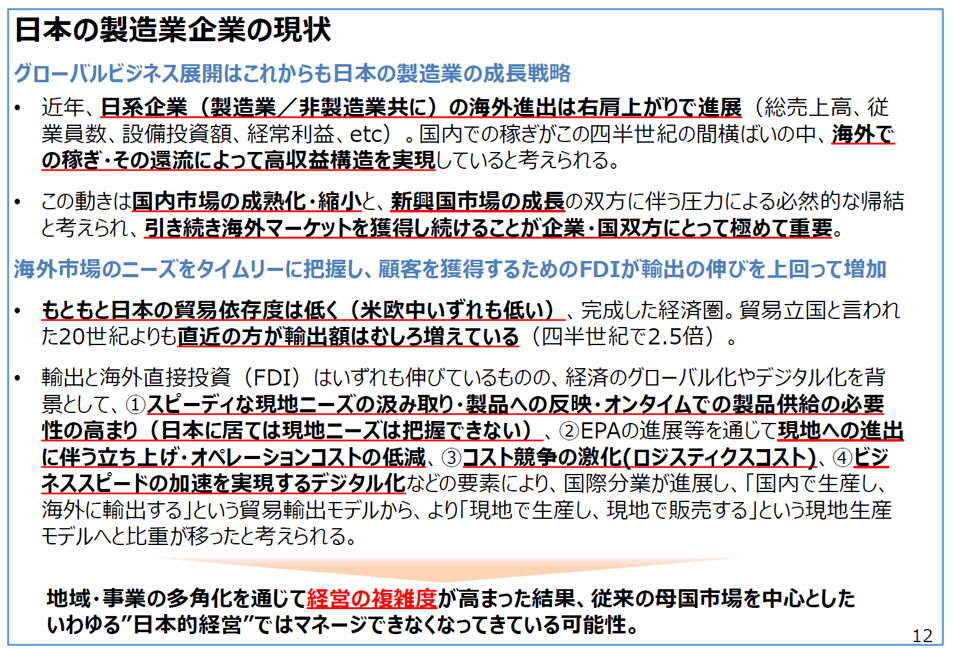

このページは、日本の製造業が直面している現代の経済環境を背景に、「グローバルビジネスの継続的な深化が今後の成長に不可欠である」という方向性を明確にしています。

加えて、単なる“輸出志向”では不十分であり、より積極的にFDI(海外直接投資)を通じて現地ニーズに即応する体制の構築が、今後のビジネス成功を左右するという、明快なメッセージが込められています。

これは、製造業の今後の戦略を「外へ売る」から「外でつくり・売り・稼ぐ」へと進化させることの必要性を強く訴えるものであり、その背景には国内市場の限界や、国際競争の厳しさがあるのです。

1. グローバルビジネス展開は不可逆の成長戦略

スライド冒頭では、次のように明記されています:

「グローバルビジネス展開はこれからも日本の製造業の成長戦略」この文言は、以下のような現実を背景にした、極めて重い判断と言えます。

イ なぜ“グローバル化”が今後も不可避なのか?

〇国内市場の構造的縮小 → 少子高齢化、人口減少、内需の成熟により、日本市場は中長期的に“縮小均衡”へ向かっている。これは製造業にとって、拡大再生産の余地が乏しいことを意味する。

〇世界市場における新興国の台頭 → 中国・ASEAN・インド・中東・アフリカなど、新興国が急速に経済発展し、購買力が拡大している。日本企業にとって、これらの地域は「成長のフロンティア」として無視できない。

〇国際競争環境の激化 → 韓国、台湾、ドイツ、アメリカ等も積極的に海外展開を進めており、単に高品質な製品を作って輸出するだけでは、競争に勝てない時代となっている。

このような環境下では、製造業が将来にわたって成長を続けるためには、“グローバルな視野でのビジネス設計”が不可欠であると位置づけられているのです。

2.FDIの拡大:輸出依存からの脱却と市場対応力の獲得

スライドの第二のポイントとして示されているのが、「海外市場のニーズをタイムリーに把握し、顧客を獲得するためのFDIが輸出の伸びを上回って増加」という事実です。これは、単に「海外にモノを送る(輸出)」というビジネスモデルから、「海外に出ていって現地でビジネスを完結させる(FDI型)」モデルへの構造的シフトが進んでいることを表しています。

イ FDI(海外直接投資)の特徴と戦略的意義

〇現地生産・現地販売を可能にする拠点型モデル → 輸送コスト・為替リスク・関税障壁を回避

〇現地市場の嗜好・規制・競合に対応した柔軟な事業設計が可能 → 顧客ニーズへのスピーディーな製品展開が可能に

〇雇用・納税などを通じた“現地社会との共生”

→ 現地政府・取引先からの信頼獲得、長期的関係の構築

〇海外子会社の利益が本社に配当・持分収益として戻る構造 → 本社収益の多様化と安定化にも寄与

このように、FDIの増加は単なる量的な進出拡大ではなく、グローバルな事業運営能力の獲得=競争力そのものに直結するのです。

3.データに見る現実:FDIの伸びと輸出の伸びの逆転

スライド9 「海外直接投資残高と直接投資収益」に示すように、輸出額の成長率よりも、FDI残高の成長が上回っていることが示されています。

例えば:

〇製造業の海外直接投資残高:2015年 → 2022年で約1.5倍(65兆円→98兆円)

〇一方、輸出額は横ばい~微増にとどまり、2018年をピークに伸び悩んでいる

これは、もはや日本製造業が「輸出立国」ではなく、「海外現地化を通じてグローバルで稼ぐ体制」へと進化している証左です。

〇企業経営への含意:現地化の先に求められる“高度化” FDIの進展は、日本企業のグローバルプレゼンスを高める反面、次のような新たな課題も伴います。

イ 現地ニーズの的確な把握と迅速な対応

〇顧客ニーズは市場ごとに大きく異なる(例:インドと米国では全く異なる購買行動)

〇製品開発、サービス、価格戦略などをローカライズする能力が不可欠

ロ 現地組織の自立性と本社との整合の両立

〇本社による統制が強すぎると市場適応力を失うが、放任すれば統治が崩れる

〇ガバナンスと柔軟性のバランスが鍵

ハ 人材のグローバル化

〇国籍・文化の壁を越えて共通言語(ビジネス・経営理念)で意思疎通できるリーダーの育成

〇日本人による“出張経営”から脱却し、現地人材を登用する体制づくり

5.政策的含意:「進出支援」から「競争力の高度化支援」へ

こうした背景を踏まえると、今後の政策は次のような方向に向かうべきです。

イ 経済産業政策の視点

〇現地法人の競争力強化支援 → R&D、品質保証、物流最適化など、単なる製造拠点を超えた高度機能の導入支援

〇日本国内のグローバル支援中枢(ヘッドクォーター機能)の強化 → 現地収益を“日本に戻す力”を持つ中核機能の国内維持・集約支援(財務、設計、知財)

〇グローバル人材育成の産学連携 → 留学・現地派遣・国際MBA等のスキームを通じて、真に「海外で稼ぐ力」を持つ日本人材の輩出

総括: 「どこで売るか」ではなく、「どこでどう創るか」へ

このスライド12は、日本製造業が「グローバルで生きる」という前提に立ち、その中でどう勝ち筋を見出すかという方向性を明確に示しています。

かつてのように、国内で作って海外に売る「輸出モデル」ではもはや限界であり、今後は、「世界の現場でニーズを捉え、現地で価値をつくり、それを本社の利益として還元する」という、**戦略的で高度な“グローバル製造経営”**への進化が不可欠です。

その道筋を企業と政府が共有し、持続可能なグローバル競争力を育てていくことこそが、真の意味での「製造業の復権」につながるのです。

(つづく)Y.H