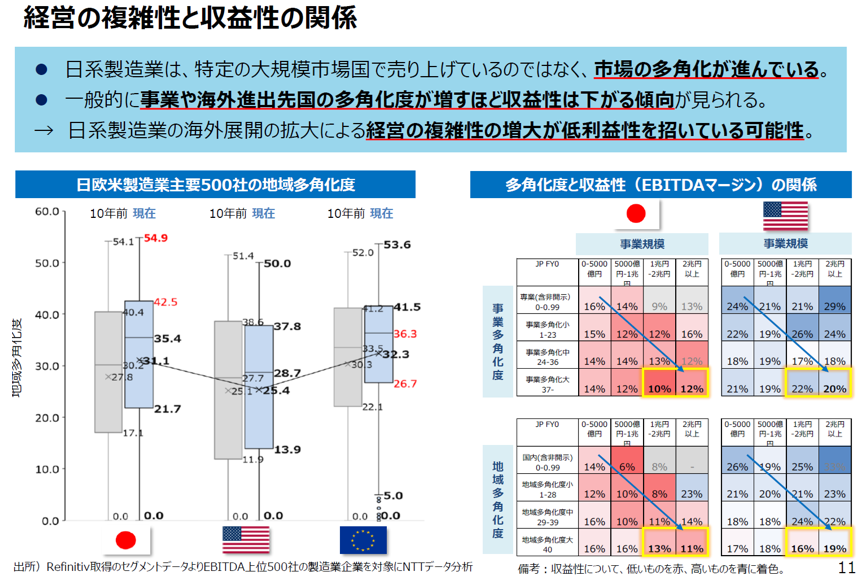

前回に続き、経済産業省製造産業局が2024年5月に公表した資料「製造業を巡る現状と課題 今後の政策の方向性」から、スライド11ページ「経営の複雑性と収益性の関係」について、内容に即しながら、図表の構造と背景、構造的課題、政策的含意を織り込んだ解説をいたします。

(出典)経済産業省 016_04_00.pdf

◆スライド11「経営の複雑性と収益性の関係」詳細解説

――多角化・グローバル展開の進行と“収益性低下”の相関関係をどう捉えるか?

はじめに:このページが明らかにしようとしている問題

このスライドは、日本の製造業における海外展開が「広がり」を見せる一方で、それが必ずしも「収益性の向上」にはつながっていないという構造的ジレンマを可視化しようとしています。

●海外市場を「広く」取るほど、「薄く」なる傾向がある。

●多角的な展開が、経営の複雑性・コスト増・管理難をもたらし、結果として利益率を押し下げる。

つまり、「進出国数や事業分野を増やせば増やすほど収益性が落ちる」という、現代のグローバル製造業が直面する**“拡大のパラドクス”**に関する本質的な問題提起を行っているのです。

1.図表の読み解き:進出国数・事業分野の多さと利益率の関係

スライド中央の図表(散布図または棒グラフ)は、製造業企業ごとの「海外進出国数」や「事業分野数」などの多角化指標と、営業利益率との関係性を示しています。

主な観察結果は以下の通りです:

●進出国数・事業分野数が増えるほど、営業利益率が低下する傾向

●多角化している企業ほど、「利益の分散・薄利化」が起きやすい

●一方で、集中展開している企業の中には、高利益率を維持する例もある

これらは、日本企業が「売上を増やすための市場拡大」を目指す中で、“経営管理負担”の増大というコストを同時に抱え込んでしまっていることを浮き彫りにしています。

2.経営の複雑性とは何か?——売上の裏に潜む見えないコスト

このスライドで語られる“複雑性”とは、単なる「海外支店の数」ではありません。それは、以下のような経営的・組織的負担の総称です。

イ 経営の複雑性を構成する主な要素

●多国・多通貨対応

●為替変動、現地会計・税制、金融規制の多様性への対応が求められる

●現地法人と本社との連携や会計統合が煩雑になる

●多様な市場ニーズへの適応

●現地市場ごとに異なる消費者嗜好・製品仕様・認証制度など

●共通製品では対応しきれず、設計・製造の個別対応が増加

●組織運営の難しさ

●異文化・異言語の人材マネジメント

●コンプライアンス・内部統制の難度上昇

●企業文化や意思決定速度の摩耗

●ロジステクスとサプライチェーン管理

●地政学リスク(紛争・災害・貿易摩擦)に対する柔軟性が必要

●輸送・在庫管理の非効率が生じやすい

これらの複雑性は、表面上の売上成長には現れませんが、裏側でじわじわと利益を蝕んでいく構造的コストとして存在します。

3.なぜ日本の製造業は“広く展開する”道を選んだのか?

こうした複雑性のリスクを抱えながらも、日本の製造業が積極的に海外展開を進め、複数の国や地域に足場を持とうとしてきた背景には、以下のような事情があります。

イ 国内市場の縮小と低成長

●少子高齢化により、日本国内の需要は長期的に減少トレンド

●新規市場を求めて、ASEAN・南アジア・アフリカなどへの進出が不可避に

ロ 為替・コスト・地政学リスクの分散

●特定地域依存(例:中国リスク)の回避

●複数地域への分散によるリスク回避(BCP)

ハ 競争環境の変化とグローバル顧客の対応

●グローバルサプライヤー化を求める顧客(例:自動車OEM、グローバル小売)に対応

●世界規模で一貫した品質・納期対応を求められる

これらに対応するには、「多拠点・多機能展開」が避けがたく、結果的に**複雑性の増加=“戦略的コスト”**と化してきたのです。

●収益性低下の背景にある“多角化の限界”

しかし、こうした多角的展開は、一定の限界をはらみます。市場を拡げることで売上高は上昇するかもしれないが、以下のような理由で利益率は必ずしも向上しないのです。

イ 収益性低下の主要要因

●市場ごとの利益率に大きな差(例:米国や欧州は高収益、途上国は低収益)

●共通プラットフォームを展開できず、設計・製造・流通がバラバラ

●本社の管理コストが増大し、ガバナンス効率が低下

●現地法人の自律性とのバランスに悩む(中央集権 vs 分権)

このように、規模の経済よりも「分散による非効率性」が勝ってしまう状況が起きやすく、日本企業の低利益体質を構造的に支えている要因になっています。

5.政策的含意:広げる戦略から“深める戦略”へ

こうした現状に対して、今後の政策や企業の対応としては、「進出することそのものを評価する時代」から、「進出した先でどう収益を確保するか」という質の時代へとシフトする必要があります。

イ 政策が支援すべき視点

●経営複雑性に対応する高度なマネジメント支援

●海外ガバナンス、国際財務、リスク管理のプロフェッショナル人材育成

●デジタル技術による統合管理システム(ERP/SCM)の導入支援

●収益性に直結する機能の国内集中

●研究・開発・知財・設計など「高収益部門」を国内集約

●グローバルで稼ぎながら、国内に“頭脳”を残す戦略的構造の支援

●選択と集中による拠点戦略の見直し

●全方位展開から、利益貢献度の高い地域への集中投資へ

●低採算国からの「撤退・再編」も選択肢に含めた再構築

総括:「広く展開する時代」の終わりと、“儲かる複雑性”の設計

このスライドが伝えているのは、単なる国際展開のリスクではありません。むしろ、それが必然である現代の製造業において、「どのように複雑性を制御し、それを利益に変えるか」というマネジメントの進化が問われているということです。

今後の製造業にとって求められるのは、海外進出を“拡大の手段”と捉えるのではなく、「戦略的価値の最適化」という視点に立ち返ることです。

グローバルに展開し、複雑な経営構造を抱える中で、いかに利益を生み、その利益を国内の成長と産業強靱化に接続できるか。

その問いに答える力こそが、これからの製造業の「真の競争力」となるのです。

(つづく) Y.H