キャリアコンサルタントの方に有用な情報をお伝えします。

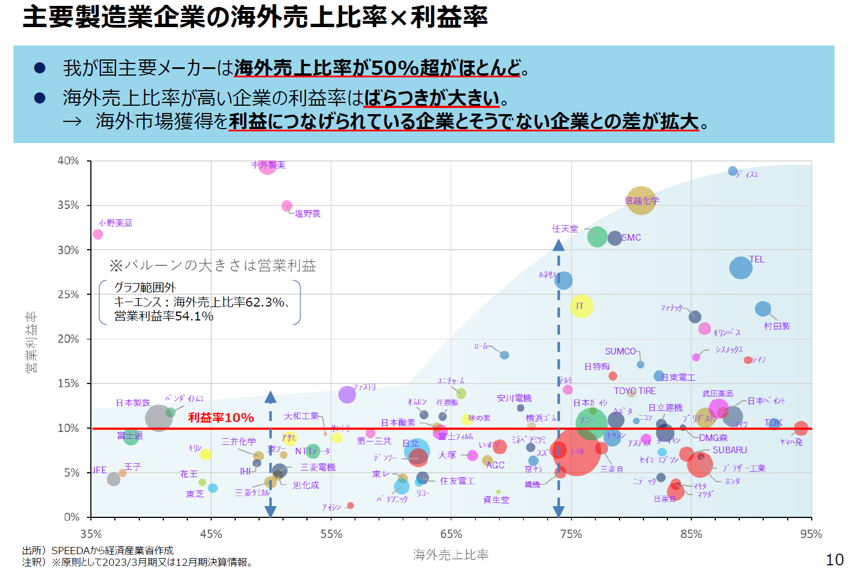

前回に続き、経済産業省製造産業局が2024年5月に公表した資料「製造業を巡る現状と課題 今後の政策の方向性」から、スライド10ページ「主要製造業企業の海外売上比率×利益率」について、該当図表の構造と示唆、各種の解釈と政策的含意を含めて解説をいたします。

(出典)経産省 製造業を巡る現状と課題今後の政策の方向性2024年5月製造産業局

-検索

◆スライド10「主要製造業企業の海外売上比率×利益率」詳細解説 ――“グローバル化”は利益を生むか? 海外展開の真の実力差が問われる時代

はじめに:このスライドは可視化するもの

このページは、**我が国の主要製造業企業における「海外売上比率」と「営業利益率」**を散布図形式でプロットし、それぞれの企業がどれほど海外市場に依存し、それがどの程度の収益につながっているかを可視化したものである。

背景には、以下のような現代的な経営課題がある:

●海外展開を進めることが本当に“稼ぐ力”につながっているのか?

●単なる進出・売上拡大だけでなく、**「利益をきちんと残せているか」**が重要

●グローバル経営の巧拙が、企業間で明確に差となって表れてきているのではないか?

このページは、「海外売上=成功」ではないという現実を直視し、海外で“売れている企業”と“儲かっている企業”は別物であるという厳しい事実を明らかにする一枚である。

1.図表の構成:海外売上比率×営業利益率という2軸分析

このスライドにおける主な図表は、次の2つの指標を縦横にとった散布図である。

●横軸(X軸):海外売上比率(%)→ 売上全体に占める海外市場の割合。グローバル依存度を示す指標。

●縦軸(Y軸):営業利益率(%)→ 事業活動における本業ベースの利益率。収益性・経営効率の指標。

各プロットは個別企業(例えば、トヨタ、ソニー、日立、コマツなど主要製造業大手)を表しており、そのポジションによって、以下のような4象限に分類される。

| 象 限 | 特徴 |

| 右 上 | 海外売上比率が高く、利益率も高い=グローバルに成功している企業 |

| 右 下 | 海外売上比率は高いが利益率が低い=海外展開の課題がある企業 |

| 左 上 | 海外売上比率は低いが高利益率=国内中心でも高収益な企業 |

| 左 下 | 売上比率も利益率も低い=収益構造に改善余地がある企業 |

2.主要メーカーの海外売上比率はすでに「50%超」が大半

まず読み取れる重要な事実は、日本の主要製造業企業の多くが、海外売上比率50%を超えているという点である。

●自動車、エレクトロニクス、産業機械、化学、医薬など、多くの大手企業が海外売上 6割以上

●グローバルを無視して成長できる日本企業は、すでに存在しないに等しい

これは、もはや日本の製造業が「日本のために製品を作る」企業ではなく、「世界のマーケットで競い、稼ぎ、生き残る企業」へと変貌したことを如実に示している。

3.「海外で売れている」ことと「儲かっている」ことは別問題

この図表で最も象徴的なのは、海外売上比率が高い企業ほど、利益率も高いという単純な傾向が見られないという事実である。

●海外売上比率が60~70%に達していても、営業利益率が5%未満の企業も少なくない

●一方で、売上比率は比較的抑えめ(40~50%)でも、10%を超える高利益率を誇る企業も存在

このことは、次のようなことを意味している:

■ 単なる海外進出だけでは、利益にはつながらない

●現地市場への適応力(ニーズ理解・商品設計)

●サプライチェーン最適化(調達・物流・生産の柔軟性)

●為替管理、リスク分散、現地スタッフとの連携

●現地での付加価値創出(単なる組立拠点で終わらせない)

これらの要素が揃って初めて、“海外市場での売上”を“高利益”に結びつけることができる。つまり、海外進出は“スタート”に過ぎず、“収益構造の構築”こそがゴールなのである。

4.企業間格差の拡大:経営モデルの多様化と変化の格差

スライドのコメントにもあるように、「海外市場を利益につなげられている企業」と「そうでない企業」との間で、差が顕著に拡大してきていることが読み取れる。

●成功企業はグローバル製品戦略、現地適応、デジタル活用など多面的な工夫により競争優位を獲得

●一方、低利益率に苦しむ企業は、「海外展開=現地生産の単純移管」にとどまり、コストとリスクだけが膨らんでいる

この格差は、単なる個社の経営能力の違いではなく、戦略立案・人材・資本・組織文化の総合力の差として現れている。

5.政策的含意:「海外展開の質」を問う支援へ

この図表が投げかけている政策的課題は明確である。今後求められるのは、「海外進出を支援する」ことではなく、「海外でしっかり稼げる体制を支援する」ことである。そのためには:

●海外展開における高付加価値化支援

●海外市場向けの商品企画・ブランド開発・サービス化支援

●販売網の強化やローカルニーズへの対応支援

●現地法人の収益構造強化

●経理・原価管理の高度化支援

●現地幹部人材育成と日系本社とのガバナンス最適化

●グローバル経営人材の育成

●海外収益を構造的に捉えられる経営幹部・企画職の養成

●経産省・JETRO・大学連携による経営塾・派遣制度の整

結語:「売る」から「儲ける」へ――グローバル製造業の本質を問う

このスライドは、華々しい海外売上高ではなく、“利益の実態”という現実的かつ厳しい側面を照らし出している。

海外売上比率が50%を超える企業が大半となった今、「グローバル化」はもはや前提条件であり、競争の起点である。だが、そこから先の“実力差”は企業ごとに大きく異なる。

いま求められているのは、単に海外に展開することではなく、「いかに海外で利益を創出し、それを経営の安定と国内投資に結びつけるか」という問いへの本質的な答えである。

このスライドは、そうした問いに真摯に向き合うための“地図”であり、企業と政策の双方に示唆を与える一枚である。

(つづく)Y.H