キャリアコンサルタントに有用な情報をお届けします。

今回は「未来を見る力」より学ぶことの後編です。

4.終身雇用時代の崩壊

人口減少時代において、採用や雇用のあり方は従来の枠組みのままでは通用しなくなっています。ここでは新卒社員の厚遇策を例に見てみましょう。

2019年6月、ソニーはデジタル革命に対応できる優秀な学生を獲得するため、それまで横並びであった新入社員の初任給制度を改めました。見習い期間終了後は、能力や働き方によって等級や職位が分かれ、給与が上がる仕組みを導入したのです。さらに、その後の昇格や降格も働きぶり次第で決まる完全な実力主義を採用しました。

同年10月にはNECが、新卒社員でも年収1,000万円超を可能とする制度を発表しました。その後、両社に続いて新入社員に厚遇を示す企業が現れています。背景にあるのは、少子化による人材難と、既存技術を変革するDXへの対応です。熟練技能は陳腐化しやすく、各社はデジタル技術に対応できる若手人材へのシフトを迫られているのです。これまでの日本企業は終身雇用を前提に雇用が安定していたため、初任給を含め給与水準は外資系より低く抑えられてきました。しかし、年齢に関わらず能力を評価し、高給への道が開かれている外資系やIT企業への関心が高まるのは自然な流れです。今後、若年人口の減少を考えれば、新卒・中途を問わず優秀な人材をめぐる競争が激化するのは必至でしょう。

こうした新卒厚遇策は、日本企業の正社員雇用を支えてきた終身雇用や年功序列という日本型雇用モデルの崩壊を早める要因となります。入社時から高給を与えることは、会社全体の賃金バランスを崩し、生涯賃金モデルを成り立たなくさせるのです。従来のモデルは「若手期は低め、30~40代で手厚く、50代半ばから再び抑制」という賃金カーブを前提としていました。ところが、入社時点で高給を支払えば、その後の賃金上昇カーブの設定が困難となります。

この場合、企業が取り得る方法は二つです。ひとつは、他の社員の生涯賃金を削ってでも厚遇入社者の給与を引き上げ続ける方法。もうひとつは、入社時は厚遇するものの、その後は完全な成果主義に切り替える方法です。いずれにせよ、高給で採用した人材に従来の賃金モデルを適用するのは難しいといえます。

そもそも終身雇用や年功序列は、退職者数に見合う新卒採用が毎年安定的に行えることを前提に成立してきました。しかし、若年人口が減少し続ける時代には、この前提自体が崩れています。

人口減少に負けないための思考法としては、若手人材の「奪い合い」をやめ、企業間で人材を「シェア」する発想が重要です。企業が協調してプロジェクトチームを立ち上げ、有望な社員を出向させて大きな裁量を与えることで、生産性を高められるでしょう。また、優秀な人材が独立してベンチャーを立ち上げた場合にも、業務提携によって能力を活用し続ける道が開かれます。

5.70歳まで働くこと

人生100年時代といわれる現代、国民の寿命は伸び続けていますが、少子高齢化に伴う年金制度の不安は解消されていません。老後資金の確保は多くの人々にとって切実な課題です。こうした状況を受け、政府は希望者が70歳まで働けるように企業へ努力義務を課す「70歳就業法」を制定しました。これは高齢者自身の生活資金確保に加え、元気な高齢者を社会保障の担い手として活用する狙いもあります。

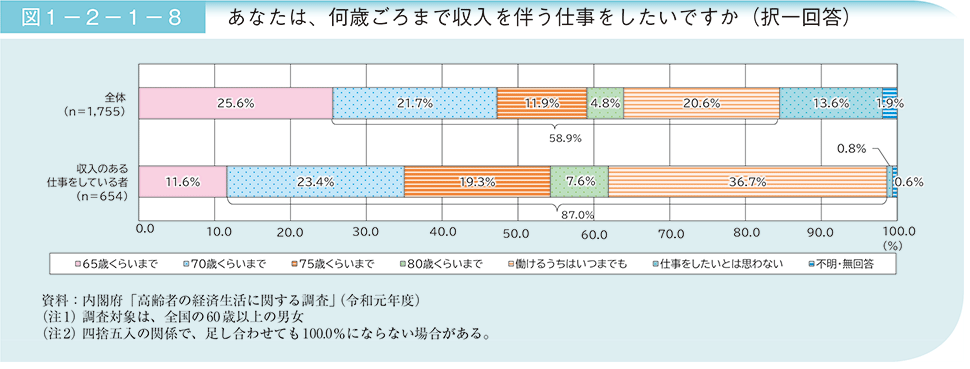

内閣府の「高齢者の経済生活に関する調査(令和元年)」によれば、60歳以上のうち「80歳まで働きたい」と答えた人は60%、「働けるうちはいつまでも」と答えた人も20%に達しました。高齢者自身も長く働き続けたいという強い意欲を持っていることが明らかです。

:内閣府 男女共同参画白書 2022年

高齢者雇用は人手不足解消の一助にもなります。老後をすべて公的保障に委ねることは現実的ではなく、「働けるうちは働く」という姿勢が不可欠です。そのため、定年延長・定年廃止・継続雇用といった多様な制度が整備されつつあります。しかし実際には、70歳までの雇用が広く実現する可能性は高くありません。大企業は取引先や再就職のあっせん先を確保しやすい一方、多数を占める中小企業にとっては大きな負担です。大企業でも人材派遣会社を活用するケースは増えていますが、すべての高齢人材を吸収できるわけではありません。

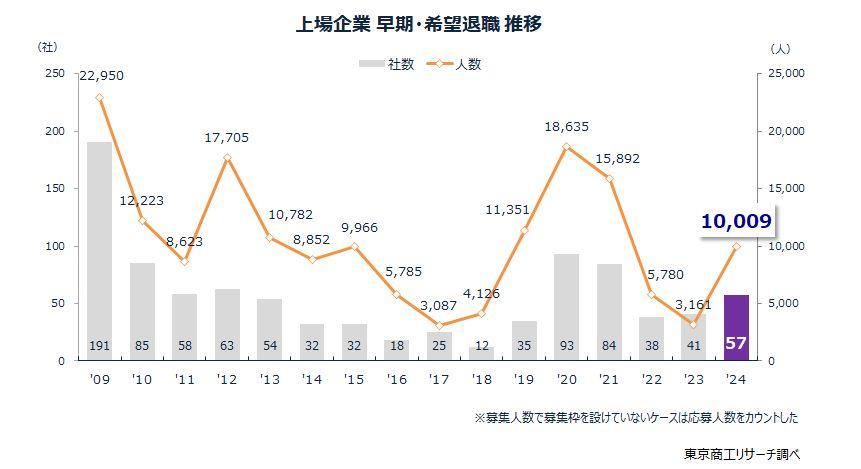

さらに大きな課題は、ITの急速な進展です。熟練技能の陳腐化が早く、多くの企業が新しいデジタル技術に対応できる若手へと人材シフトを進めています。その象徴が「黒字リストラ」です。東京商工リサーチによれば、2024年に早期・希望退職を募集した上場企業は57社(前年41社)と39%増加、募集人数も1万人を超え3倍に膨れ上がりました。オムロン(1,000人)、資生堂(1,500人)、コニカミノルタ(2,400人)、シャープ(500人)、リコー(1,000人)、富士通(200億円の費用を計上)、さらには日産自動車(グローバルで9,000人)など、大手メーカーを中心に構造改革の一環として大規模な人員削減が行われています。

この背景には、将来の「70歳まで雇用義務化」への備えとして、40~50代の段階で自社に残したい人材とそうでない人材を選別する意図があると考えられます。つまり企業は「70歳雇用」を時代の逆行と捉え、高齢人材の選別を一層厳格化しているのです。今後は年齢ではなく、個々の能力や生産性による評価がより強まるでしょう。

従来リストラには「使えない人が対象」といった負のイメージが伴いました。しかしこれからは、構造変化の必然として誰にでも起こり得る出来事になります。むしろ若いうちからポジティブに受け止め、転職やスキル習得を通じて新しい仕事に挑戦し、20年・30年先を見据えた人生設計を準備することが重要です。

終身雇用はすでに終焉を迎え、雇用の流動化は加速しています。転職は当たり前となり、副業や複数の仕事を掛け持ちする人も増えています。「定年」という概念も形骸化しつつあり、一社で50年働き続けることは現実的ではありません。企業倒産や経営悪化による転職も増えるでしょう。終身雇用を前提に人生を企業に委ねるのは、極めてリスクの高い発想です。

技術進歩は日進月歩であり、老後も長期化しています。したがって年齢に関わらず、必要とされるスキルや能力を主体的に磨き、自分を評価してくれる職場に早めに移る姿勢が重要です。人口減少社会では「生涯学び続けること」が誰にとっても必須となります。新しいビジネスへの挑戦、デジタルツールの習得、海外市場に備えた語学や異文化理解も欠かせません。

つまり人生100年時代は、「与えられた職場で定年まで働く時代」ではなく、「自ら努力し、新しい道を切り拓く時代」へと移行しています。働くことは生活資金を得る手段にとどまらず、自己実現と社会参加の機会でもあり、70歳まで働くことはその象徴といえるでしょう。

6.まとめ

人口の将来は統計情報を用いることで比較的正確に予測でき、本来ならば十分な時間的余裕をもって対策を準備できたはずです。しかし日本は、少子化・高齢化・生産年齢人口の減少といった課題に対し、有効な手を打たないまま今日に至りました。その結果、状況は悪化の一途をたどり、打てる対策の選択肢も急速に狭まっています。迅速な対応を怠れば、日本が貧しい国へと転落することは避けられません。

現在直面している課題の核心は、「人口減少を前提とした社会への転換」です。社会システム全体をその方向に合わせて再設計することが不可欠です。そして、多くの人々がこの問題に強い関心を抱いている今こそ、前向きな改革を進め、人口減少社会をより望ましい姿へと変えていく絶好の機会だといえます。

河合氏は、日本が豊かさを維持するためには「戦略的に縮む」ことが必要であると説いています。無秩序な衰退ではなく、社会資源を適切に集中させ再配分することで、合理的に縮小を進めれば、日本はむしろ「住みやすい国」として再生できる可能性を秘めています。

さらにコロナ禍を経験したことで、人々の価値観も大きく変化しつつあります。これまでのように富や物質的豊かさを追い求めるだけの時代は終わりを告げ、家族との時間や人間らしい生活、人とのつながりに価値を見いだす人々が増えています。こうした価値観の転換が進めば、人口の少ない小さな国であっても十分に魅力ある社会を築くことができるでしょう。

人口が減少する社会では、助け合いの精神が不可欠です。人々が自らの「役割」を認識し、「居場所」を見つけ、生きる喜びを共有できるようになれば、未来は希望ある社会へと転換していきます。

これから必要となる「人口減少に負けない思考法」とは、変化の兆しを多角的なデータで検証し、そこから時代の流れを読み解く姿勢です。そのための鍵は二つあります。第一に、従来の常識を疑うこと。これまで普遍だと思われてきた価値観や制度が本当に変わらないものかを問い直す必要があります。第二に、小さな変化の兆しを敏感に捉え、それを人口減少や少子高齢化と関連づけて分析することです。この訓練を積むことで、日常の風景や社会の方向性が従来とは異なる姿として見えてくるはずです。

激動の時代には、安定期以上に新しい挑戦の機会が生まれます。人口減少時代を生き抜き、さらには発展を目指すためには、古い価値観や発想にとらわれることなく、新しい方法を果敢に実践していくことが求められます。

吉末直樹(つづく)