キャリアコンサルタントの方に有用な情報をお伝えします。

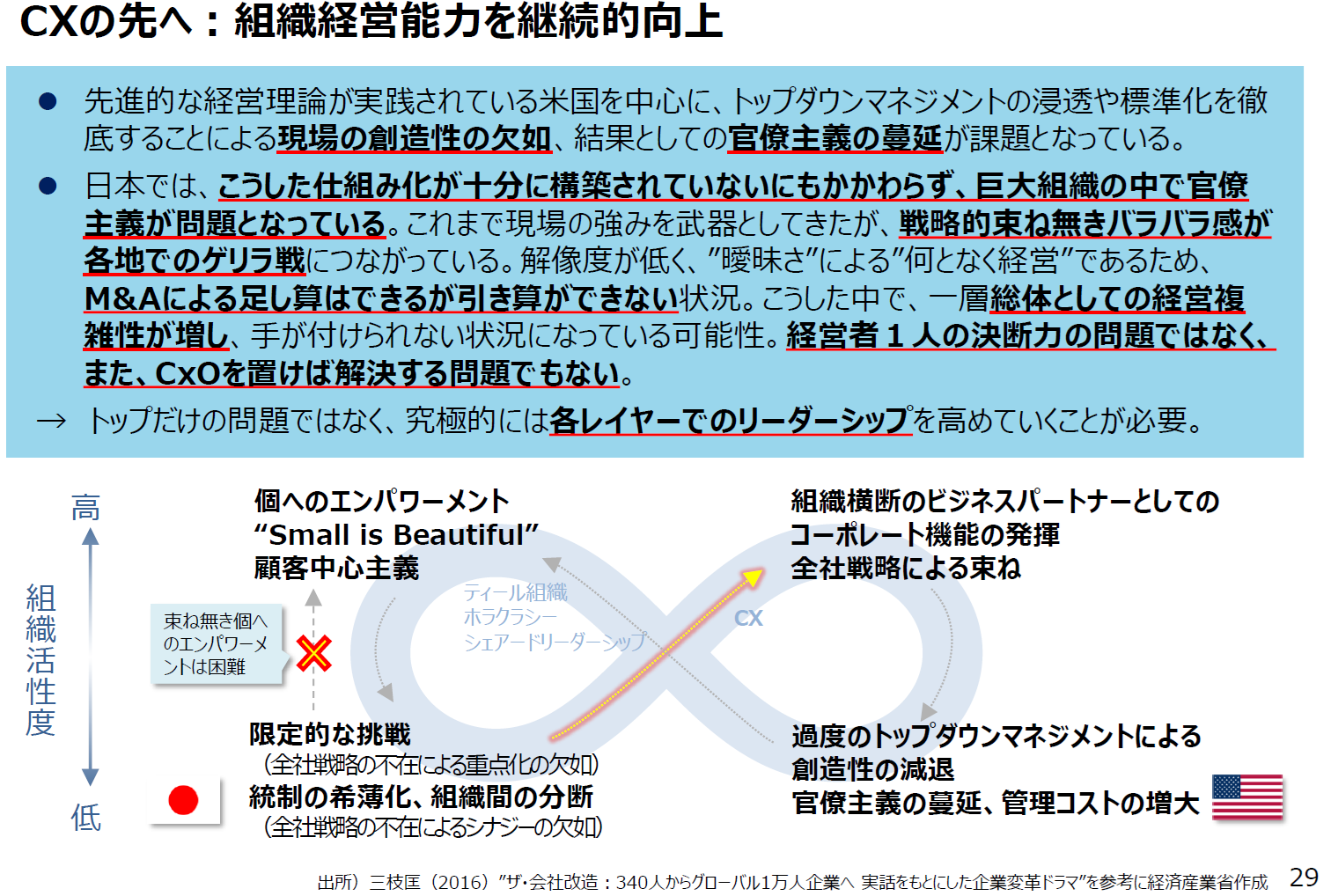

前回に続き、経済産業省製造産業局が2024年5月に公表した資料「製造業を巡る現状と課題について今後の政策の方向性」からスライド29ページ「CXの先へ:組織経営能力を継続的向上」について、詳細な解説をします。

(出典)経済産業省 016̠04̠00.pdf

1.日本企業が抱える「官僚主義」と「現場主義」の両極構造

本スライドは、経済産業省が2024年にまとめた「製造業を巡る現状と課題 今後の政策の方向性」の終盤で示されたものであり、日本企業の組織能力をいかに持続的に高めるかを論じています。

背景には、日本企業特有の組織構造の歪みがあります。すなわち「現場力は強いが、経営全体の統合力に欠ける」という構造です。アメリカなどでは、トップダウン型のマネジメントと標準化を通じて組織全体を効率化し、戦略的意思決定を迅速に行う仕組みが確立しています。一方で、日本企業は現場主導・ボトムアップ文化が根強く、意思決定の機動性や統一性に課題を抱えています。

この結果、「現場の創造性の欠如と官僚主義の蔓延」という二重の問題が生じています。つまり、現場では創造性が発揮されず、上層部では手続きや承認に追われ、全社的な変革スピードが遅くなる構造です。

2.現状分析:「足し算はできるが引き算ができない」企業体質

スライドでは、日本企業の特徴として「M&Aによる足し算はできるが、引き算(事業の統廃合や撤退)ができない」という表現が再び登場しています。これは、成長志向のM&Aが盛んに行われている一方で、非中核事業や重複組織の整理が進まず、経営の複雑性が増していることを指摘しています。このような状況では、組織全体が「戦略の東西南北にバラバラ感」を持つようになり、経営層が全体を掌握できなくなります。結果として、

■意思決定の遅延

■部門間の縄張り意識

■経営企画機能の弱体化

などが顕著になり、「手を付けられない経営複雑性」に陥っている可能性があると警鐘を鳴らしています。

- CxO設置では解決しない「構造的問題」

スライドの中で特に重要なのが、「経営者一人の問題ではなく、CxOを置くだけでも解決しない」という指摘です。これは近年、日本企業で急速に進む「CxO制度導入」が表面的な役職設置に留まり、実質的な権限委譲や意思決定プロセスの刷新につながっていないことを意味します。

本来のCxOとは、CEOを中心にCFO(財務)、CHRO(人事)、CIO(情報)、CMO(マーケティング)などが対等に協働し、組織横断的に経営課題を解く役割を担う存在です。しかし多くの企業では、CxOが単なる肩書き化しており、縦割り構造の中で孤立しているケースが少なくありません。

したがって、真に必要なのは「CxOを設けること」ではなく、「CxO間の連携を機能させること」です。つまり、構造そのものの再設計が求められています。

4.図に示された「CXサイクル」の意味:統制と創造のジレンマを超えてスライド中央下の「∞(無限大)」型の図は、企業経営のダイナミックなバランスを示したものです。

左側は「統制志向」、右側は「創造志向」を表しています。この図が示すメッセージは明快です。統制を強めすぎれば創造性を失い、創造性を追いすぎれば統制を失う。真に強い企業とは、この両者を動的に行き来しながら最適点を探る組織である。

■左側(統制志向):

トップダウン管理が強まり、マネジメントコストが増大。官僚主義がはびこり、組織の俊敏性が失われる。

■右側(創造志向):

現場任せの自律分散が進みすぎ、全社戦略が見えなくなる。個人の創造性はあるが、方向性がバラバラになる。

経済産業省は、これを「創造性と統制の両立モデル」として提示しています。すなわち、「Small is Beautiful(現場の自律)」を尊重しながら、「Corporate as Partner(全社最適)」を同時に機能させる仕組みづくりが、これからのCX(Corporate Transformation)に不可欠なのです。

5.組織経営能力の本質:各レイヤーでのリーダーシップ

このスライドの核心メッセージは、「トップの力量だけでなく、各レイヤーでのリーダーシップが必要である」という点です。つまり、経営層から中間管理職、現場リーダーに至るまで、階層ごとに自律的判断ができる「分散型リーダーシップ」を育成することが不可欠です。

■トップ層(CEO・CxO)は、ビジョンを明確に示し、方向性と価値基準を共有する。

■ミドル層(部門長・課長)は、現場の意思を汲み取りつつ、全体戦略と整合する形で判断する。

■現場層(リーダー・チーム長)は、自律的に顧客や課題に対応し、迅速に試行錯誤する。

このように、企業を「統治」するのではなく「共に運営する」文化をつくることが、組織経営能力の持続的向上につながります。

6.創造性の欠如を超えるための「構造化」

日本企業にとって最大の課題は、現場主義の良さを活かしつつ、それを全社の戦略に結びつける仕組みの欠如です。「創造性の欠如」は個人の問題ではなく、創造を支援する構造(制度・プロセス・データ連携)の不備によるものです。

■例:製造業での新製品企画やDXプロジェクトが、部門横断で共有されず、各部門が独自に動いてしまう。結果、全社最適化ができず重複投資や遅延が発生する。

■対策:経営戦略の中に“共創”を位置づけ、財務・人材・情報を可視化する「デジタル・コーポレート基盤」を整備する。

経済産業省が提唱するCXは、「デジタル基盤に裏打ちされた組織的経営力の再構築」を意味します。単なるDX(デジタル化)ではなく、経営と組織文化の両方を変革することが目的です。

7.今後の方向性:分散と統合の両立による持続的経営

最後に、スライドの矢印が示す方向「CX→組織横断のビジネスパートナーとしての全社戦略による束ね」は、今後の企業経営の理想像です。つまり、トップダウンとボトムアップのどちらにも偏らず、各機能が横断的に連携し合う「ネットワーク型経営」へ移行することが求められます。

このモデルでは、

■財務部門は単なる管理部門ではなく「戦略パートナー」として機能する。

■人事部門は「人的資本経営」の旗手として、変革の担い手を育てる。

■情報システム部門は「データ経営」の基盤を支える中枢となる。

これらが一体となって動くとき、企業は初めて“持続可能なCX”を達成できるのです。

- CXの「先」にあるもの

スライド29が伝えたいことを一言でまとめると、「変革とはトップの仕事ではなく、組織全体の能力を持続的に進化させる営みである」ということです。日本企業は長らく「現場力」と「調和型組織」で強みを発揮してきました。しかし今後は、それらを全社の戦略力へと昇華させる経営の仕組み化が求められます。CX(Corporate Transformation)は終着点ではなく、組織が自ら進化を続けるための「持続的経営能力開発」のプロセスそのものなのです。

(つづく)Y.H