キャリアコンサルタントの方に有用な情報をお伝えします。

前回に続き、経済産業省製造産業局が2024年5月に公表した資料「製造業を巡る現状と課題今後の政策の方向性」から、スライド9ページ「海外直接投資残高と直接投資収益」について、解説をいたします。

(出典)経産省 製造業を巡る現状と課題今後の政策の方向性2024年5月製造産業局

-検索

◆ スライド9「海外直接投資残高と直接投資収益」詳細解説――“外で稼ぐ製造業”の実態と、利益の還流構造を問う

はじめに:このページが可視化する日本製造業の“国境を越えた収益構造”

このスライドは、製造業における海外直接投資(FDI: Foreign Direct Investment)の累積額と、それにより得られている投資収益の推移を示すとともに、それらを結びつけた**「収益率(リターン)」**の実態を明らかにするものである。

ここでは、単に企業の海外展開が進んでいるという事実だけでなく、それがどれほど“収益性の高い活動”であり続けているのか、また国内経済との関係はどうあるべきかという重要な論点が提示されている。

1.海外直接投資残高の推移:製造業のグローバル展開は継続的に拡大中

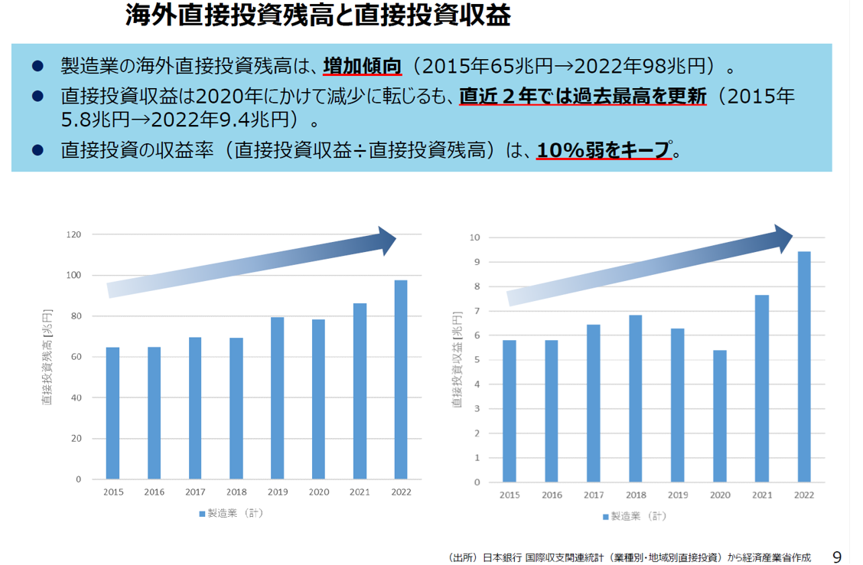

スライド左側の棒グラフは、2015年から2022年までの製造業による海外直接投資の残高推移を示している。

●2015年:65兆円 → 2022年:98兆円

●7年間で実に33兆円増加(約1.5倍)

●とくに2018年以降、上昇ベースが加速

これはつまり、製造業各社が国内の設備投資だけでなく、海外拠点(現地工場、販売拠点、研究開発拠点、サービスセンターなど)への資本投下を拡大し続けてきたことを意味している。背景には次のような要因がある:

■背景にある3つの構造的要因

●現地市場対応の必要性(地産地消)→ 新興国市場や地域FTAを活かした“現地製造・現地販売”へのシフト

●地政学的・サプライチェーン戦略→ 単一国集中リスク(例:中国)を避けるための多拠点展開とBCP(事業継続計画)

●為替・人件費の最適化→ 円高時の収益悪化を避けるために、ドル建て売上を海外法人で確保

このように、製造業は単に「モノを輸出する」だけでなく、「現地に投資して、その土地で生産し、販売して稼ぐ」というステージに完全に移行している。

2.直接投資収益の推移:コロナをはさんで一時減少も、近年は過去最高を記録

スライド中央の折れ線グラフは、製造業の**海外からの収益(=FDIに伴う利益の本社還元)**を示している。

●2015年:5.8兆円 → 2022年:9.4兆円→ 金額ベースでは過去最高を記録

●2020年にかけて一時的に減少(コロナによる工場停止・需要低迷)→ しかし2021~2022年には反転し、急回復

これは、海外事業がいかに安定的な利益源となっているかを物語る。とくに、日本国内市場が人口減少・需要停滞の局面にある中で、海外収益が製造業の全体収益を支える“柱”となっていることが浮き彫りとなる。

また、収益の中には「現地法人からの配当」や「持分法による収益」「ロイヤルティ」「資本取引益」などが含まれており、単なる輸出超過よりも高い収益性と安定性を持っている点が注目される。

3.直接投資収益率:10%弱の高水準を長期にわたり維持

このスライドで特筆すべき点は、収益率の高さと安定性である。

●収益率(収益 ÷ 投資残高)は10%弱を一貫してキープ

●これは、世界水準で見ても極めて高い水準

たとえば、グローバルな製造業の投資収益率は、通常6~8%程度とされるが、日本の製造業はそれを上回るリターンを維持している。これは次のような構造的要因による:

■ なぜ高収益率が可能なのか?

●ブランド力と品質で高価格帯市場に強い→ 自動車、精密機器、素材、医薬品などの分野で世界的な価格競争力

●現地での生産効率・サプライチェーンの最適化→ 無駄の少ない日本式生産管理を海外でも展開

●子会社統治の厳格性と配当政策の安定性→ 本社にきちんと利益が戻ってくる“仕組み”を整備

このように、日本の製造業は、単に海外で事業を展開しているだけではなく、そこから着実に利益を回収できている優良な投資体質を築いている点で、世界的にも注目される存在となっている。

4.構造的な問い:この“外で稼ぐ”構造は国内にどう還元されているか?

一方で、こうした海外投資と収益の拡大には、次のような構造的問いかけが伴う:

●得られた収益は、国内の雇用・設備・研究投資にどれだけ再投資されているか?

●利益が海外から本社に戻ってきても、国内の産業集積や経済循環に波及しているのか?

●国内市場が縮小していく中で、企業の「稼ぐ力」と国家の「産業力」は一致しているのか?

この問いは、日本企業がグローバル企業として成功しても、日本国内の“産業空洞化”や“地域衰退”が進行してしまうリスクを象徴的に表している。

5.政策的含意:「稼いだ利益を国内の未来につなげる」循環づくり

このスライドは、海外展開そのものを評価するだけでなく、「得られた果実をどう使うか」という次元への視座を求めている。そのためには、次のような政策的対応が求められる:

イ 国内投資への利益還元の誘導

●海外収益を国内研究開発・人材投資・設備高度化に再投資するインセンティブ設計(例:課税優遇、補助金との連動)

ロ 現地生産+国内付加価値の両立支援

●設計・材料開発・知財管理など、上流工程を国内に残す戦略の奨励

●デジタル連携による「分散生産×集中設計」モデルの普及

ハ 国内中堅・中小企業への波及構造の整備

●グローバルサプライチェーンの構築において、日本国内の中小企業の参画を前提と する設計(Tier構造)

●大企業と地域企業の連携を促す制度的後押し

総括: 「海外で稼ぐ日本製造業」から「日本に還流する製造業」へ

日本の製造業が、世界で稼げる体質を築き、10%近い収益率を維持していることは、大きな成果である。だがその利益が国内産業・雇用・研究に十分に還流しないのであれば、「企業は強くなっても、国は弱くなる」という“分離現象”に陥ってしまう。

したがって、このスライドは単なる実績報告ではない。むしろ、

「その利益は、どこに向かっているのか?」

「海外で稼いだ力を、国内の次世代産業や人材にどうつなげるか?」

という、極めて根源的な問いを私たちに投げかけているのである。

(つづく)Y.H