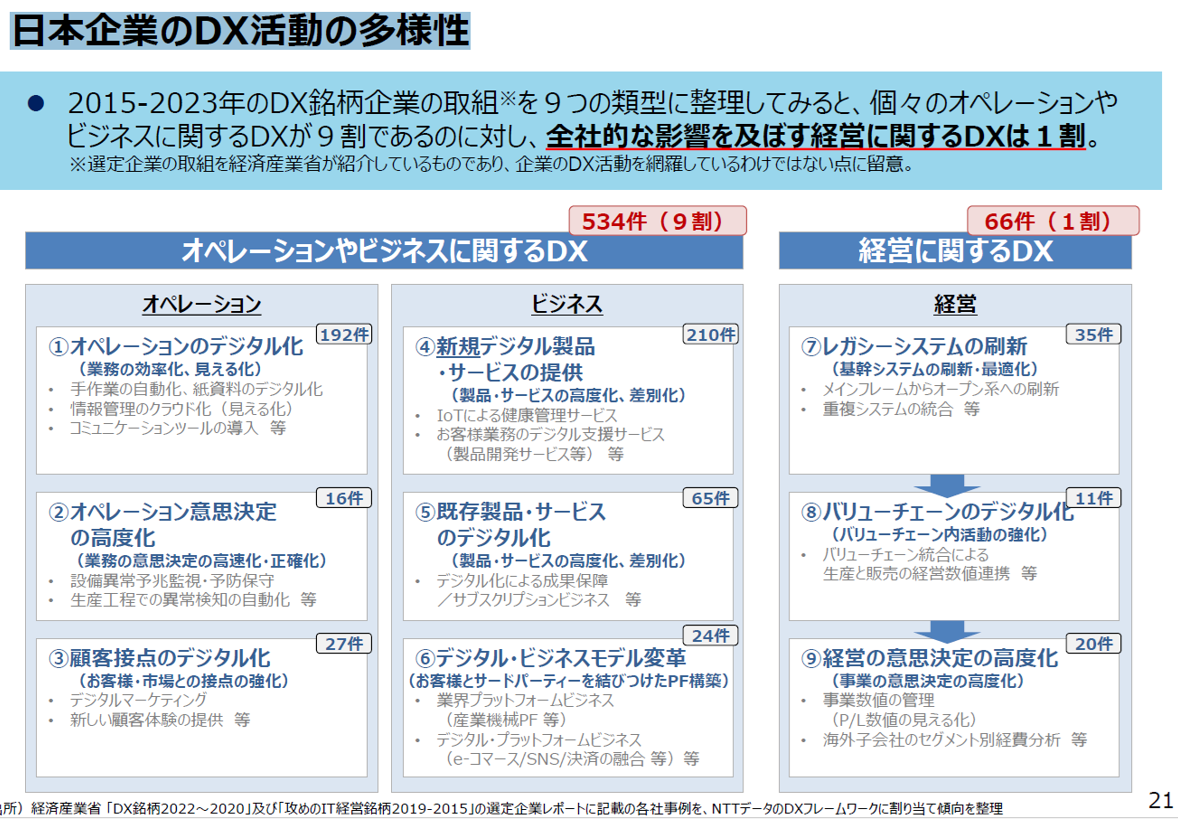

前回に続き、経済産業省製造産業局が2024年5月に公表した資料「製造業を巡る現状と課題について今後の政策の方向性」からスライド21ページ「日本企業のDX活動の多様性」について、背景や課題も含めて解説します。

(出典)経済産業省 016_04_00.pdf

●全体の背景と趣旨

このスライドは、日本企業におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の取り組みを 534件の「現場・ビジネス領域に関するDX(全体の9割)」 と、66件の「経営に関するDX(全体の1割)」 に分類・可視化したものです。

重要な指摘:

〇 日本企業のDXは主に現場業務のデジタル化や顧客接点の強化といった「部分最適」に集中。

〇 一方、企業価値創造の源泉となる経営変革・組織改革・意思決定の高度化といった「全社戦略的DX」は十分に進んでいない。

●9類型による分類の詳細

【A. オペレーションに関するDX】(①〜③、合計:235件)

①オペレーションのデジタル化(192件)

〇 紙や手作業の電子化、業務の自動化(RPA)、情報の可視化などが中心。

〇 主に「業務効率化・省人化」が目的で、バックオフィス的改善の色が強い。

〇 例:伝票処理の電子化、承認フローのワークフロー化、在庫の見える化。

②オペレーション意思決定の高度化(16件)

〇 生産計画や在庫管理などでのAI・データ活用による「判断の質の向上」。

〇 例:需要予測精度の向上、供給量調整の自動化。

③顧客接点のデジタル化(27件)

〇 デジタルマーケティングやオンライン接客など、カスタマーエクスペリエンスの高度化。

〇 例:Webチャット導入、LINE公式アカウント対応、スマホアプリによる接客支援。

【B. ビジネスに関するDX】(④〜⑥、合計:299件)

④新規デジタル製品・サービスの提供(210件)

〇 最も多い領域。IoT、AI、ビッグデータを活用した新しい商品・サービスの開発。

〇 例:IoT家電、健康管理アプリ、予防医療支援サービスなど。

〇 付加価値創出や差別化が目的

⑤既存製品・サービスのデジタル化(65件)

〇 現行製品へのIoTセンサー装着などによる利便性の向上。

〇 例:稼働状況モニタリング付きの製造装置。

⑥ビジネスモデル変革(24件)

〇 サブスクリプション化、PF(プラットフォーム)型サービスへの転換など。

〇 例:定額課金型の農機レンタル、オンライン診療プラットフォーム。

〇 比較的先進的なDXであり、「収益構造の変革」につながる。

【C. 経営に関するDX】(⑦〜⑨、合計:66件)

⑦レガシーシステムの刷新(35件)

〇 老朽化した基幹システム(ERP・メインフレーム等)の近代化。

〇 特に国内大企業では部分ごとに独自構築されたシステムが混在し、サイロ化や情報連携の阻害要因となっている。

⑧バリューチェーンのデジタル化(11件)

〇 調達、生産、販売など企業内機能をシームレスに統合し、データドリブンな最適化を図る。

〇 例:サプライチェーンマネジメント(SCM)の統合、需給の全社最適化。

⑨経営の意思決定の高度化(20件)

〇 KPI管理、EBITDA/ROICのモニタリング、海外子会社の一元管理。

〇 BI(ビジネスインテリジェンス)やダッシュボードによるリアルタイム経営の実現。

●分析から見える課題と示唆

①「部分最適」の偏重

〇 9割が現場単位や部門単位の改善にとどまり、全社的構造改革には踏み込めていない。

〇 トップマネジメント層の関与が薄いケースが多く、DXがIT部門任せになっている。

②「経営レベルの変革」が進まない要因

〇 経営陣のデジタルリテラシー不足

〇 レガシーな組織文化や縦割り構造

〇 人材(CDO・データサイエンティスト等)の不足

③本来のDXの定義とのギャップ

〇 DXとは単なるIT活用ではなく、「組織構造・業務プロセス・ビジネスモデルの変革」である。

〇 日本企業の多くが「デジタル化止まり」で、トランスフォーメーションに至っていない。

●今後の方向性と提言

①「現場主導」から「経営主導」へ

〇 CDO(Chief Digital Officer)やCDXOを中心としたトップダウン型DX体制の構築が不可欠。

②DXを戦略と一体化する

〇 DXを「IT部門のプロジェクト」ではなく、「中期経営戦略そのもの」に組み込む必要がある。

③人材と組織能力の再構築

〇 DXを推進するための人材育成(リスキリング)、柔軟な組織体制(機能横断型組織)も不可欠。

④「オペレーション効率化型DX」から「価値創造型DX」へシフト

〇 顧客価値創造、ビジネスモデル変革、新市場開拓といった攻めのDXが今後の鍵。

●結論:DXは「テクノロジーの導入」ではなく、「企業変革の起点」

この資料は、日本企業がDXを通じてどこまで組織変革・経営改革に踏み込めているかを示す診断図といえます。現在は手段が目的化しているケースが多く、今後は「戦略×人材×組織×テクノロジー」の総合設計が求められます。

(つづく)Y.H

経営企画部門の成り立ちと役割-150x150.png)