キャリアコンサルタントの方に有用な情報をお伝えします。

前回に続き、経済産業省製造産業局が2024年5月に公表した資料「製造業を巡る現状と課題 今後の政策の方向性」からスライド14ページ「ビジネスのグローバル化に伴う経営モデルの変化」について解説をします。

(出典)経済産業省 016_04_00.pdf

◆ ビジネスのグローバル化に伴う経営モデルの変化:詳細解説

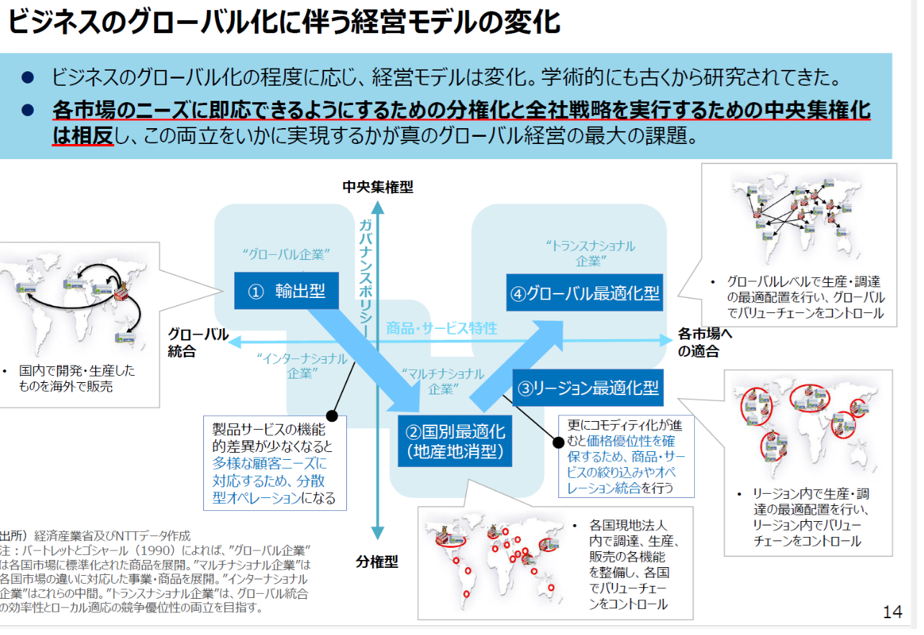

企業がグローバル展開を進めるにつれて、単なる「海外進出」にとどまらず、どのようにグローバル経営をマネジメントするかが問われる時代になってきました。この図は、企業のグローバル化の進展に応じて経営モデルがどのように変化していくかを、中央集権と分権、そしてグローバル統合と市場適応という2つの軸で整理したものです。

この構図において重要な視点は、**各市場のニーズに即応する「分権化」**と、**全社的な戦略を一貫して実行するための「中央集権化」**が本質的には相反するという点です。グローバル企業は、このジレンマをどう乗り越え、両立させるかが経営上の大きな課題となっています。

以下では、図に示された4つの経営モデルについて、発展段階と特徴を説明します。

① 輸出型(Export Model)

【中央集権型 × グローバル統合】

これはグローバル展開の最初期に見られるモデルで、国内で開発・製造した商品をそのまま海外に輸出する方式です。企業は日本本社の意思決定と生産機能に依存しており、グローバル全体で統一された商品を販売するため、コスト効率や品質の一貫性が高い一方で、現地市場のニーズへの適応は困難です。このモデルは「中央集権的」であり、かつ「市場対応力が低い」ため、グローバル競争が激しくなると、やがて限界に直面します。

② 国別最適化型(地産地消型 / Multi-Domestic Model)

【分権型 × 市場適応型】

輸出型の限界を乗り越えるために登場するのが、各国の市場に合わせて現地法人を設立し、開発・生産・販売の機能を現地で完結させる分権型モデルです。これは「地産地消」的な考え方であり、多様な文化・法制度・消費者ニーズに対応する柔軟性を持っています。

ただし、このモデルは本社と現地の間に戦略的連携が乏しくなりがちで、全社戦略の一貫性やスケールメリットを失いやすいという課題もあります。

③ リージョン最適化型(Regional Optimization Model)

【準・分権型 × 地域適応型】

国ごとではなく、「アジア」「欧州」「北米」など、地域(リージョン)単位で統合と分権をバランスよく図るのがこのモデルです。各リージョン内においては製造・調達・販売の最適配置を実施し、それぞれのバリューチェーンを管理する中間的な拠点(地域統括会社など)を設けるケースが一般的です。

このモデルでは、ある程度の市場適応を保ちつつも、一定のグローバル効率も追求できるという利点があり、特に多様な国を抱える市場(例:EU)などで有効とされています。

④ グローバル最適化型(Global Optimization / Transnational Model)

【中央集権型 × 市場適応型(理想型)】

最も高度な経営モデルがこの「グローバル最適化型」です。企業全体としては中央集権的なガバナンスを維持しつつ、同時に各国・各地域の市場に対する高い適応力を実現します。つまり、全社的にはグローバルで最も効率的な場所で開発・製造・調達を行うと同時に、現地のニーズに合った製品やサービスを展開するというモデルです。

このモデルの成功には、グローバルな組織設計、ITインフラ、知識共有の仕組み、そして人材マネジメント(グローバルなリーダー育成や横断的な人材配置)が不可欠であり、極めて高度な経営能力が要求されます。

典型例としては、P&G、ユニリーバ、ネスレなど、世界中で統一された価値観を持ちつつ、地域の味覚や文化に合わせて商品を最適化する企業が挙げられます。

◆ モデル間の移行と企業戦略

企業は、必ずしも一つのモデルにとどまるわけではありません。多くの企業は①輸出型からスタートし、現地市場の成熟や競争激化に応じて②国別最適化型へ移行します。さらに、コスト競争力や全体最適を求める中で、③リージョン最適化型、そして④グローバル最適化型へと進化していきます。

この変遷において重要なのは、「一貫した戦略」と「適切な組織設計」であり、どの段階でも、中央集権と分権のバランスをどのように取るかが経営の要となります。

◆ 結論:真のグローバル経営の課題とは?

スライド冒頭にも強調されているように、「分権化」と「中央集権化」は本質的に矛盾する関係にあるため、その両立こそが真のグローバル経営における最大の課題です。

単に「海外に進出する」だけでなく、いかに全社としての競争力を保ちつつ、地域ごとの市場に最適な価値を提供できるか。この問いに対する解が、現代のグローバル経営に求められている経営力であり、戦略的・組織的成熟度を測る指標でもあります。

(つづく)Y.H